De Charybde en Scylla ou l’envers de l’exploration sous-marine dans quelques fictions cinématographiques abyssales

Les premières plongées abyssales réalisées dans les années 1950 grâce au bathyscaphe inventé par le physicien suisse Auguste Piccard ont permis d’atteindre des fonds situés à plusieurs milliers de mètres sous la surface de l’eau. C’est à bord de cet appareil que la plus grande profondeur connue à ce jour, le Challenger Deep, à presque 11000 mètres dans la fosse des Mariannes, a pu être observée en 1960 par Jacques Piccard et Don Walsh (Piccard, 1961). L’expérience ne s’est d’ailleurs répétée qu’en 2012 grâce au Deepsea Challenger de James Cameron (National Geographic, 2017). Entre ces deux plongées, les moyens techniques se sont perfectionnés et la connaissance de la faune s’est accrue, mais ce milieu continue néanmoins à symboliser la dernière frontière de la planète, un univers si radicalement autre que l’appréhender implique inévitablement une comparaison avec l’espace sidéral. En fait, dans les premiers récits d’exploration en bathyscaphe parus au milieu années 1950 comme dans la couverture médiatique des expéditions les plus actuelles, même si le discours océanographique promeut la fin des mythes et des affabulations romanesques, il alimente la représentation de la plongée comme une métamorphose de l’être humain.

Grâce à son équipement, scaphandre autonome ou bathyscaphe, l’homme peut observer un milieu dans lequel il ne pourrait pas survivre. Cette augmentation de ses capacités physiques de même que le fait de repousser son champ d’action en accédant à un milieu extrême apparaissent pour les pionniers de la plongée sous-marine comme les conditions du perfectionnement de l’homme terrestre en un être supérieur (Diolé, 1951; Houot, 1958). Les découvertes scientifiques de même que les retombées économiques et industrielles de ce que plusieurs nomment la conquête de la mer, nouveau Far West liquide (Réju, 2016), reposent précisément sur cette métamorphose de l’être humain –limité par sa condition terrestre– en plongeur. L’équipement rendant possible l’exploration sous-marine, voire l’installation de stations sous-marines où des hommes peuvent vivre dans ce monde du silence (Cousteau et Dumas, 1957) ou monde sans soleil (Cousteau, 1966) favorise une représentation du plongeur en tant qu’être humain augmenté, une créature dont les pouvoirs excèdent les capacités naturelles, originelles de l’humain. Mais l’idéal de progrès, de métamorphose et de conquête animant l’exploration sous-marine, ses hyperboles et ses anticipations peuvent aussi basculer dans le cauchemar. La fiction cinématographique, par exemple, travaille le discours océanographique et en exploite la démesure. Si, dix ans après la sortie d’Alien (Scott, 1979) la découverte d’une intelligence aquatique peut susciter l’émerveillement dans The Abyss (Cameron, 1989), ou l’horreur face à une créature qualifiée d’alien aquatique dans DeepStar Six (Cunningham, 1989), il s’agira plus précisément de voir dans Leviathan (Cosmatos, 1989) que l’expérience des profondeurs abyssales peut aussi forcer la rencontre d’un monstrueux que l’humain porte en lui.

Un milieu impénétrable

En même temps que le discours relatif à l’exploration sous-marine, à l’instar de celui pour l’exploration spatiale, développe une rhétorique où l’univers est de plus en plus vaste, sans aucune limite pour freiner l’entreprise de conquête, il réactualise continuellement le paradigme du milieu subaquatique comme monde clos (Roux, 2000). La surface de l’eau est opaque; elle marque la frontière entre deux mondes hermétiques l’un à l’autre, dissimule tout ce qui se trouve en dessous sans un équipement permettant à l’humain de respirer et de voir à la fois. Non seulement la maîtrise technique d’un cadre artificiel apparaît comme la première condition de la métamorphose du plongeur, mais parce qu’elle permet de percer la surface d’un monde autrement inaccessible, elle exhibe le caractère transgressif de l’exploration sous-marine. Leviathan, qui met en scène une équipe de travailleurs employés par une obscure compagnie minière dans un but expérimental, exploite abondamment cet imaginaire du monde clos et interdit: les personnages sont présentés comme des intrus, des envahisseurs. Les premières minutes du film mettent en évidence la distance séparant les reflets de la surface du milieu abyssal réputé pour son silence, sa noirceur et la pression insoutenable.

Ainsi, même s’il s’agit de mettre en scène les aventures de pionniers, d’éclaireurs du milieu abyssal, celui-ci demeure immanquablement opaque et hors d’atteinte. Comme le remarque Michel Roux, l’océan symbolise l’au-delà du monde connu et habitable, un espace propre à la révélation de qualités surhumaines, «excluant les hommes ordinaires et les activités profanes.» (2000: 66) Dans le cas des travaux d’exploitation minière menés par l’équipage du film Leviathan, ces qualités semblent plutôt entravées par les réserves d’air rapidement épuisées, les mouvements difficiles, saccadés, et la vision restreinte par le casque du scaphandre. Pourtant, nous verrons que l’imperfection de la métamorphose du plongeur –trahie par la nécessité de l’équipement ou de toute installation sous-marine artificielle– est justement ce qui préserve son humanité, signifiant que les limites de l’humain sont respectées.

L’Homo aquaticus, de l’idéal au monstrueux

Leviathan est une épave russe découverte par deux plongeurs de l’équipe, dans laquelle ils trouvent un coffre qu’ils décident de rapporter à bord de la station sous-marine. Avant même qu’ils ne reviennent de leur plongée, les autres membres de l’équipage font une recherche dans une base de données maritimes et apprennent que Leviathan serait un navire actuellement en service dans la mer Baltique. Aucune épave du nom de Leviathan n’est répertoriée. Qu’importe, ils ouvrent le coffre, dans lequel ils ne trouvent rien de particulièrement intéressant, sinon les certificats de décès de la majeure partie, voire la totalité de l’équipage du Leviathan. Le médecin de la station, Glen Thomson, alias Doc, avait une grand-mère russe, et peut donc déchiffrer les avis de décès, l’un après l’autre. Malgré l’étonnement et la vague frayeur parcourant les membres de l’équipe, lorsqu’ils mettent la main sur l’unique butin que contenait le coffre à bord de l’épave –de la vodka–, ils ne sont pas suspicieux outre mesure. Deux d’entre eux, SixPack et Bowman, subtilisent une flasque et trinquent en cachette.

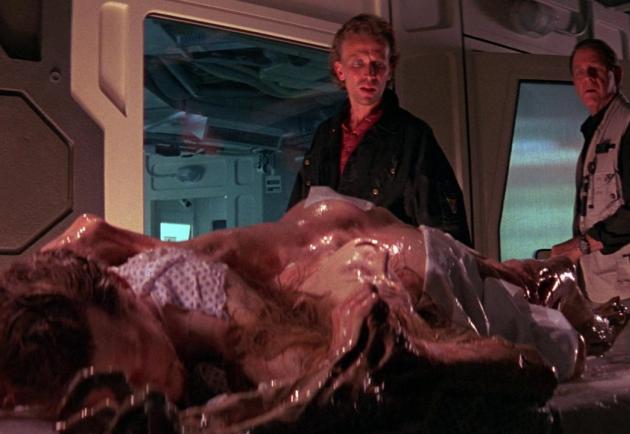

Le matin suivant, sous couvert d’un terrible lendemain de veille, débute la métamorphose de SixPack. La peau lui démange, un liquide poisseux suinte de lésions s’apparentant à des écailles. Dépassé par les symptômes qu’il observe, Doc contacte des collègues, qualifiés de sommités mondiales dans le domaine de la santé, pour trouver un diagnostic. Bien qu’ils ne semblent pas croire aux signes décrits par Doc, l’un d’eux émet l’hypothèse d’une altération génétique. SixPack meurt rapidement et, à partir de ce moment, Doc et le superviseur de l’équipe, Steven Beck, géologue, essaient de s’expliquer les causes du décès, d’autant que des transformations physiques continuent d’affecter le corps du défunt. C’est ensuite Bowman, la deuxième personne à avoir bu de la vodka, qui tombe malade. Elle met fin à ses jours lorsqu’elle aperçoit le cadavre de moins en moins humainement reconnaissable de SixPack.

Beck et Doc, deux personnages de formation scientifique, analysent alors les indices à leur disposition, dont un enregistrement retrouvé dans le coffre ramené à bord de la station. Ce dernier contient le témoignage du probable capitaine du Leviathan, qui explique que les membres de l’équipage meurent l’un après l’autre, semble-t-il d’une maladie, un virus tropical, mais qu’il est de moins en moins sûr qu’il s’agisse d’une maladie. Des coups retentissent à la porte de la cabine, et lorsqu’elle s’ouvre, l’enregistrement est interrompu. Le deuxième captage vidéo analysé est celui de Williams, l’autre plongeur à avoir pénétré dans l’épave. Grâce à l’arrêt sur images, Doc déduit que le Leviathan a coulé après avoir été torpillé et il identifie à l’intérieur d’une cabine un squelette humain, mais dont les proportions –de la main et du crâne, notamment– sont plus grandes que nature.

Leur point de vue respectif vis-à-vis ces enregistrements diverge. Tandis que Beck ne voit pas l’intérêt de manipulations génétiques tuant l’humain pour en faire une créature aquatique, Doc comprend, voire admire une telle entreprise. «Si vous manipulez la génétique, pourquoi vous arrêter au prototype?» (Cosmatos, 1989) Il demande à Beck d’imaginer les possibilités offertes par une créature telle que l’homo aquaticus, capable de vivre et de travailler sous l’eau, de résister au froid extrême et à la pression. D’imaginer le rôle de ces transformations génétiques dans le développement de mines et de cultures sous la mer, en même temps que d’entrevoir la réduction des coûts exorbitants générés par les moyens techniques nécessaires à la survie d’êtres humains dans le milieu abyssal.

Ces aspirations étaient déjà bien présentes dans les récits d’exploration sous-marine des années 1950. Lorsque Jacques-Yves Cousteau et Frédéric Dumas (1957) pressentent que l’homme pourra vivre sous la mer d’ici les prochaines décennies, par exemple, ou lorsque Philippe Tailliez (1953) évoque le mythe de Glaucos, sa métamorphose en créature marine après qu’il ait mangé une herbe ayant redonné vie aux poissons qu’il avait pêchés, ils considèrent le scaphandre autonome comme l’instrument d’une transformation. Pourtant, l’équipement demeure l’interface vitale entre le corps et le milieu subaquatique. L’exaltation générée par l’innovation technique et les nouvelles capacités qu’elle offre en plongée se bute aux contraintes physiques du scaphandre ou des installations comme la station minière dans Leviathan. Limité par sa condition terrestre, l’humain est considéré comme un prototype imparfait; la technique peut certes augmenter son champ d’action, mais si l’herbe mâchée par Glaucos n’existe pas, seules des manipulations génétiques pourraient sublimer le corps et l’intelligence de l’homme pour en faire une créature adaptée à des milieux autrement inaccessibles, comme les abysses.

Ainsi, Doc comprend la volonté sublime, surhumaine de la recherche scientifique, mais il en connaît aussi le prix. Le film reste flou à cet égard, mais des morts accidentelles à la suite d’injection de médicaments expérimentaux expliqueraient sa chute au sein de l’équipe de la plateforme minière. Doc évoque bien sûr le personnage de Frankenstein, car même s’il n’est pas le créateur de l’homo aquaticus, ce dernier commence à prendre vie sur sa table d’opération, lorsque le cadavre de Bowman se fusionne avec celui de SixPack. En effet, l’homo aquaticus se régénère à partir d’autres cadavres, devient de plus en plus vivant, autonome –menaçant– à mesure que ses membres se composent de parties encore identifiables –comme les bras et le visage– de ses victimes humaines. Même s’il est fasciné par ces expériences génétiques, Doc reconnaît qu’elles enfreignent une limite à la quête de connaissance et de dépassement de la condition humaine: «Don’t fuck with Mother Nature.» (Cosmatos, 1989)

Quant à Beck, le géologue, il tourne en dérision ces aspirations démesurées. Avec ironie, il demande au médecin si, lorsque les avions tomberont en panne, il ne faudra pas créer une bande d’hommes oiseaux pour permettre les déplacements aériens (Cosmatos, 1989). Une telle analogie entre la plongée et le vol n’est d’ailleurs pas sans rappeler Icare, qui meurt précipité dans la mer pour avoir tenté de s’élever trop près du soleil. Mais cette attitude critique envers la volonté de métamorphose de l’humain en homo aquaticus fait également surgir le personnage de Prométhée, ou plus précisément ce rapport à la connaissance que Pierre Hadot qualifie de prométhéen, impliquant une révolte à l’égard de ce qui, de la nature, serait caché ou maintenu secret, en même temps qu’un aveuglement envers la démesure propre à cette attitude: «L’homme cherchera, par la technique, à affirmer son pouvoir, sa domination, ses droits sur la nature.» (2004: 106) Pour découvrir ces secrets, quels qu’ils soient, l’homme ou le chercheur emprunte une méthode judiciaire supposant

que la raison humaine a finalement un pouvoir discrétionnaire sur la nature, […] confirmé par la révélation biblique, puisque le Dieu de la Genèse s’exprime ainsi après la création d’Adam et d’Ève: «Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes qui se meuvent sur la terre.» (Hadot, 2004: 107-108)

Cet impératif, «Commandez aux poissons de la mer», apparaît en exergue du récit Au fond des mers en bathyscaphe d’Auguste Piccard (1954). Un autre passage de la Bible joue aussi un rôle considérable dans l’imaginaire de l’exploration sous-marine; il s’agit cette fois du Livre de Job, quand le Seigneur demande à ce dernier: «Es-tu descendu jusqu’aux sources de la mer? T’es-tu promené dans les profondeurs de l’océan? As-tu vu le seuil du noir abîme?» (Monod, 1991: 189) C’est sur ces questions que se conclut le roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne (1870), où le professeur Aronnax affirme que, désormais, lui et le capitaine Nemo peuvent y répondre (Monod, 1991: 173).

Théodore Monod, naturaliste et l’un des premiers passagers du bathyscaphe, termine quant à lui son récit intitulé Bathyfolages, plongées profondes en citant la fin du roman de Verne puis en précisant qu’«[e]n l’an de grâce 1954, et pour la toute première fois depuis l’origine du monde, l’Homme, à la terrible question de l’Interrogateur, peut enfin répondre: “Oui.”» (1991: 173) C’est l’une des récurrences rhétoriques des récits d’exploration sous-marine que de vouloir «rectifier», «corriger les erreurs vénielles» du roman de Verne, en misant sur un discours objectif, rationnel, purgé des «affabulations romanesques» évoquées plus tôt. Pourtant, la démesure persiste dans cette attitude prométhéenne «de l’homme qui s’émancipe, rejette les liens qui l’assujettissent et repousse les limites que la nature lui impose.» (Flahault, 2008: 35)

La démesure, entre Charybde et Scylla

En somme, la volonté d’accéder à la connaissance des profondeurs, ce noir abîme, implique celle d’une métamorphose. Tout équipement technique –scaphandre autonome ou bathyscaphe–, aussi perfectionné soit-il, vise à pallier une condition humaine insuffisante pour l’exploration abyssale. Il marque clairement les limites de l’humain, tandis qu’un film comme Leviathan permet d’imaginer une transgression des lois de la nature donnant vie à un monstre aquatique qui échappe à tout contrôle humain. Mais d’où ressurgit exactement cette créature? Les traces de ces manipulations génétiques sont contenues dans une bouteille de vodka, enfermée dans le coffre d’une épave torpillée, ayant sombré à des milliers de mètres sous la surface. S’échappant d’une série d’enfermements successifs, elle jaillit des entrailles de Leviathan, qui dans ce cas-ci n’est pas une bête marine, symbolisant le mal et le chaos, mais le navire dans lequel l’homme tente d’enfouir ce qu’il a lui-même créé de monstrueux en cherchant à dépasser sa propre condition. La créature qui résulte de cette tentative de donner vie à l’homo aquaticus se retourne contre son créateur, ou du moins l’espèce de son créateur, mais la démesure de l’océan incarne sans doute mieux encore l’instrument d’une punition divine, supérieure, son étendue et sa profondeur s’imposant comme la relique du déluge (Corbin, 1990).

Comme il n’y en aura pas de facile pour les membres piégés dans la station, sans secours venant de la surface, l’expression tomber de Charybde en Scylla apparaît particulièrement adéquate pour qualifier les péripéties allant de mal en pis pour l’équipage. De plus, les mythes de leur métamorphose respective en monstrueux écueil et en torrent marins contribuent aussi à la représentation d’un océan indompté, indomptable. Enfin, malgré toutes les entreprises d’exploration du milieu sous-marin, celui-ci demeure un espace dont la démesure persiste à travers le discours océanographique. Des fictions telles que le film Leviathan de Georges P. Cosmatos permettent d’interroger, voire d’extrapoler, le rôle ou l’influence dans la quête de connaissance et de pouvoir de l’être humain.

Bibliographie

CAMERON, James. 1989. The Abyss. États-Unis: 125 min.

CORBIN, Alain. 1990. Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage. Paris: Flammarion, 407p.

COSMATOS, Georges P. 1989. Leviathan. États-Unis: 98 min.

COUSTEAU, Jacques-Yves et Frédéric DUMAS. 1957 [1953]. Le monde du silence. Paris: Hachette, 253p.

COUSTEAU, Jacques-Yves. 1964. Le monde sans soleil. France, 93 min. En ligne. https://www.dailymotion.com/video/x4vostm_cousteau-le-monde-sans-soleil-1964_travel

CUNNINGHAM, Sean. 1989. DeepStar Six. États-Unis: 99 min.

DIOLÉ, Philippe. 1951. L’aventure sous-marine. Paris: Albin Michel, 272p.

FLAHAULT, François. 2008. Le crépuscule de Prométhée. Contribution à une histoire de la démesure humaine. Paris: Mille et une nuits, 290 p.

HADOT, Pierre. 2004. Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature. Paris: Gallimard, 394p.

HOUOT, Georges. 1958. La découverte sous-marine, de l’homme-poisson au bathyscaphe, Paris: Bourrelier, 128p.

MONOD, Théodore. 1991 [1954]. Bathyfolages, plongées profondes. Paris: J’ai lu, 187p.

NATIONAL GEOGRAPHIC. 2017. DeepSea Challenge. En ligne. http://www.deepseachallenge.com/

ROUX, Michel. 2000. «Moby Dick et Vingt mille lieues sous les mers: les géographies de l’imaginaire au cœur de la complexité», Cahiers de géographie du Québec, vol.44, no121, p.65-85. En ligne. http://id.erudit.org/iderudit/022882ar.

SCOTT, Ridley. 1979. Alien. États-Unis: 117 min.

TAILLIEZ, Philippe. 1954. Plongées sans câble. Paris: Arthaud, 231p.

PICCARD, Auguste. 1954. Au fond des mers en bathyscaphe. Paris: Arthaud, 291p.

PICCARD, Jacques. 1961. Profondeur 11 000 mètres. L’histoire du bathyscaphe Trieste. Grenoble: Arthaud, 275p.

RÉJU, Emmanuelle. 2016. «La haute mer, c’est le Far West», La Croix, en ligne, http://www.la-croix.com/Monde/La-haute-Far-West-2016-03-25-1200749130.

VERNE, Jules. 1991 [1870]. Vingt mille lieues sous les mers. Paris: Presses Pocket, 732p.

Source de l’image téléversée: http://www.imdb.com/title/tt0097737/mediaviewer/rm3158116864