Le Cinéma Reaganien (2)

C’est sur cette esthétique que s’appuieront ensuite blockbusters et action movies, films reaganiens par excellence1. Je m’emploierai dans un prochain ouvrage à démontrer que ce genre de l’action film est le descendant direct du western classique, toujours organisé autour d’une même nomenclature: «la traversée vers l’Ouest; le retour du justicier; le shérif risquant sa vie au nom de la loi; la dernière bataille livrée par Custer; la guerre des éleveurs de bœufs et de moutons»; la «diligence ou le train attaqués par des Indiens ou des bandits» 2. Je crois que des films comme Cobra (1986) ou U-Turn (1997) indiquent assez bien la continuation et la resémantisation postmodernes de cette tradition. Clairement, le cinéma d’action reprend au western sa structure figée et ses archétypes3: cavalcadées et bagarres, gunfights et errances qui se transforment, au hasard des rencontres, en quête de soi, conflit de la loi, de l’ordre et de la barbarie, passage d’une façon de féodalité à une forme, fruste, mais légitime, de démocratie, affrontement entre les justes et les sauvages (moment, précisément, où le western ou le film d’action tendent vers le war film), hommes forts et courageux aux prises avec une sauvage austérité, menace persistante (autrefois incarnée par la guerre de Sécession, les Indiens, les desperados et les voleurs de bétail et aujourd’hui représentée par les scélérats de toutes sortes: tueurs en série, égorgeurs, truands, gangsters et terroristes), immensité inhospitalière et cruelle, conquérants d’un Nouveau Monde fondé sur un ordre duel, moral et technique, justice qui, pour être efficace, se doit d’être immédiate, extrême et expéditive4.

Mais avant d’être une histoire, un western est un personnel, un ensemble d’actants stéréotypés qu’on retrouvera mutatis mutandis dans les films d’action des années 1970 au cours desquelles, précisément, le western, au sens strict du terme, se trouva peu à peu relégué aux dernières places du box-office. Ce sont exactement sur ces personnages que je souhaiterais m’arrêter un peu: le héros, opposé au villain5, est une figure du peuple luttant contre la tyrannie et l’injustice, l’old timer, figure épique qui inscrit le western dans la tradition historique des pionniers, le shérif, élu par les citoyens, et le marshal (nommé par l’État), le gambler, dandy spécialiste du poker, le boit-sans-soif, le greenhorn inéprouvé (ce qu’est encore le personnage de David Ackerman, joué par Charlie Sheen dans The Rookie [1990] de Clint Eastwood). Les notions des gender studies ont, me semble-t-il, leur intérêt pour mieux considérer ce genre du western que la critique a longtemps perçu comme un univers d’hommes, faisant trop peu de cas des entraîneuses de saloon au grand cœur qui, sacrifiant leur vie ou un amour sans issue, trouvent in fine la rédemption (Dallas dans Stagecoach [1939] ou Linda dans Last Train from Gun Hill [1959]). De surcroît, les jeunes filles, pures, mais effrontées, sages, mais fortes sont essentielles au genre du western. On se souvient tous des personnages décisifs de Jenny (Felicia Farr) et de Jolie (Susan Kohner) dans The Last Wagon (1956) de Delmer Daves, dans Rio Lobo (1970), de Shasta qui, jouée par la sublime Jennifer O’Neill, trouve le colonel Cord McNally, incarné par John Wayne, «comfortable» ou encore de la religieuse qui, interprétée par Shirley MacLaine, bouleverse Hogan, le mercenaire meurtri de Two Mules for Sister Sara (1970). Or, si l’on se place dans la perspective de l’anthropologie culturelle pour envisager les femmes dans le western, on peut établir, assez aisément, une dichotomie signifiante: d’un côté la fiancée ou l’épouse qui représente l’établissement sur une terre, promettant la fondation d’une famille. De l’autre, l’entraîneuse qui figure l’assurance de l’aventure, au double sens du terme, toujours disposée à rejoindre l’adventurer ou le badman.

Or, précisément, le héros est régulièrement appelé à choisir entre ces deux figures de femmes, d’amour, de modes de vie — deux façons de conquérir l’Ouest, d’être Américain selon qu’on est colon (settler) ou pionnier (pioneer) . Les figures féminines du western, de ce point de vue, ne sont ni plus ni moins que des allégories de la Nation, attachées qu’elles sont, d’une part, au territoire et à l’enracinement et, de l’autre, à la Frontière et à la conquête. Si l’on accepte qu’au-delà des histoires de vengeance, de duel ou de bétail, le western traite la question nationale américaine, on voit en lui non un simple divertissement (entertainment), mais un genre éminemment idéologique — et même politique, ce qu’est, dans son ensemble, le cinéma hollywoodien, cette «projection de l’Amérique» 6. Et c’est justement ce que vont en retenir les blockbusters de l’ère Reagan qui, dans une première période du moins, emprunteront au western ses motifs essentiels: valorisation de l’homme blanc, pionnier et civilisateur, apologie du sacrifice, rêve de l’unité nationale7.

Je voudrais, pour illustrer ce propos, en revenir à quelques exemples que j’ai cités précédemment. Un film comme Death Wish, qui a suscité autant de scandales que de sequels, se donne à voir, explicitement, comme un western urbain, comme une adaptation dans le New York des années du punk, du hip-hop et de la subculture de Winchester ’73 (1950) d’Antohny Mann, de Rancho Notorious (1952) de Fritz Lang ou de l’illustre C’era una volta il West (1969). Le célèbre dialogue entre Paul Kersey, le vengeur, et son gendre, qu’il juge trop timoré, est, à cet égard, tout à fait éloquent:

Or si ce film a tellement indigné les ligues de vertus, c’est justement parce qu’il actualisait les enjeux du western, supportables —et même jubilatoires!— à la condition d’être relégués aux temps, mythiques de la conquête de l’Ouest ou de la ruée vers l’or; d’être, en somme, une expérience de réalité, mais traitée sur le mode ludique du recul historique, d’être maîtrisé par la distance de la légende (Verfremdungseffekt). Il est frappant que la série des Dirty Harry, de son côté, puise aussi abondamment dans la topique du western —genre auquel il mêle avec bonheur le hard boiled, le gothique et la chronique sociale. L’inspecteur incarné par Clint Eastwood —qui sert de prototype à quantité de policiers de fiction, de Martin Riggs (Lethal Weapons [1987-1998]) à Marion Cobretti (Cobra [1986])— est bien l’héritier des vigilantes, un justicier de l’Ouest sauvage, un de ces hommes forts qui portaient les armes sur la Frontière, là où la police et la justice n’étaient point encore organisées —vigilantes dont, à bien des égards, le Rambo de Ted Kotcheff ou le Batman (1989) de Tim Burton sont encore des avatars. Western classique adapté au San Francisco des seventies et des eighties8, le cycle des Dirty Harry présente le personnage incarné par Clint Eastwood bien moins en détective californien d’aujourd’hui qu’en redresseur de torts du Far West. Ainsi peut-on interpréter, par exemple, l’importance de la dernière scène du premier épisode au cours de laquelle l’inspecteur désappointé lance avec mépris son badge étoilé dans le fleuve Sacramento —récriture directe de High Noon (1952) qui s’arrête sur Will Kane (Gary Cooper) jetant son étoile de shérif dans la poussière aux pieds des habitants de la petite ville qui, par lâcheté, l’ont laissé affronter seul Frank Miller (Ian MacDonald) et ses tueurs. J’ajouterai que Gran Torino (2008), qui multiplie du reste les références à Dirty Harry, est encore un western —certes complexe et psychologique, mais en tout point fidèle à la tradition hollywoodienne qui court depuis John Ford; et il est indubitable que Walt Kowalski est très proche de William Munny, le protagoniste de Unforgiven (1992).

Or si le western imprègne à ce point les films reaganiens, c’est parce que personnages et comédiens y rendent compte, en actes, de ce rêve américain d’une vie meilleure, plus riche et plus heureuse pour tous qui engage le monde entier9. De John McLane, dans la série des Die Hard, à Ripley, l’héroïne de la tétralogie Alien, ces demi-dieux postmodernes sont invulnérables, incassables, pour reprendre le titre du film de M. Night Shyamalan (Unbreakable). Et il existe indubitablement une continuité entre les héros incarnés par John Wayne et ceux des années Reagan —le second aimant d’ailleurs à rappeler sa complicité avec le premier dont il faisait systématiquement un modèle et qui l’avait soutenu pour devenir gouverneur de Californie en 1966 lorsqu’il s’agissait à la fois de remettre les paresseux au travail («to send the welfare bums back to work») et de nettoyer l’université de Berkeley des contestataires et des beatniks qui y avaient trouvé refuge («to clean up the mess in Berkeley»). Le héros reaganien, comme le brave des westerns, est, pour le public, un vecteur d’optimisme10, dans le même temps que le cinéma fournit une topique d’expressions valant ensuite comme autant d’arguments politiques.

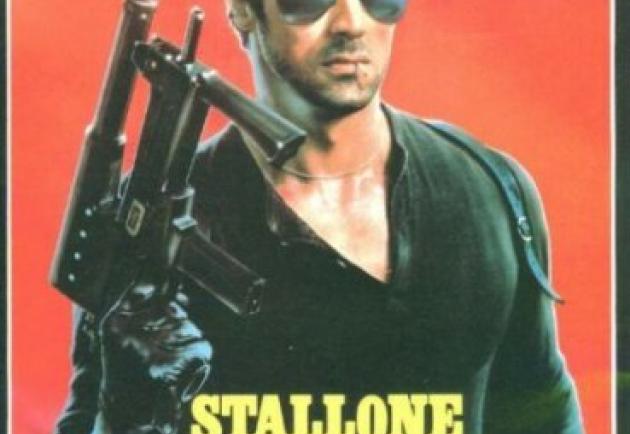

Ainsi, la formule de «Evil Empire» dont le Président Reagan use pour désigner l’URSS dès 1982 est directement empruntée à Star Wars —titre qui du reste sert, ensuite, pour évoquer le projet de réseaux satellites censés, à partir de mars 1983, détecter et détruire tous les missiles balistiques qui pourraient être lancés contre les États-Unis. Enfin, pour justifier le bombardement de Tripoli et Benghazi dans la nuit du 14 au 15 avril 1986 —représailles contre un attentat à la bombe qui, quelques jours auparavant avait tué dans une discothèque de Berlin-Ouest un sergent des Us Air Force—, le président Reagan eut ces mots: «After seeing Rambo, I knew what to do in Libya». Tout se présente comme si une mythologie filmique venait soutenir —voire fonder— le discours politique. Les culturalistes l’ont bien montré: «la société est à l’instar de l’enfant dans la cour de récréation: elle fait comme si»11 —en l’occurrence, comme si la vie était un film hollywoodien. Cette confusion s’explique naturellement en partie par les liens très étroits qui unissent l’Amérique au cinéma: «le cinéma, c’est l’Amérique, écrit Jean-Marc Vernier. L’Amérique, c’est le cinéma. Ces deux continents se recouvrent, se recoupent, s’emmêlent. Depuis longtemps, l’Amérique s’exprime dans le cinéma, par le cinéma et ne peut se percevoir en dehors d’images cinématographiques»12. Or le cinéma, modélisant les représentations, non seulement se fonde sur celles qui sont jugées idéologiquement et psychiquement acceptables à une époque donnée13, mais en invente aussi de nouvelles qu’il impose. C’est pourquoi les films des années Reagan correspondent à un profond bouleversement des imaginaires, grâce, notamment, à une réhabilitation du modèle masculin et à un rejet des «wimps» de l’époque de Jimmy Carter, ces asthéniques réputés à la fois faibles (weak) et mous (limp), en un mot, efféminés14. Car, comme l’a mis au jour Susan Jeffords, «the Reagan era was an era of bodies»15: «in the dialectic of reasoning that constitued the Reagan movement, bodies were deployed in two fondamental categories: the errant body containing sexually transmitted disease, immorality, illegal chemicals, “laziness”, and endangered fetuses, which we can call the “soft body”; and the normative body that enveloped strenght,labor, determination, loyalty, and courage —the “hard body”— the body that was to come to stand as the emblem of the Reagan philosophies, politics, and economies»16. Aussi, la délinquance, par exemple, est-elle décrite comme une maladie infectieuse qui empoisonne l’ensemble du corps social et dont il faut le guérir à tout prix. «Crime is a disease», proclame, en 1986, l’affiche de Cobra: «Meet the cure», présentant Sly en ange exterminateur, en «bras armé de la loi» («the strong arm of the law»).

- 1. J. King, Spectacular Narratives: Hollywood in the Age of the Blockbuster, Londres, St Martin’s Press, 2000.

- 2. Daniel Dayan, Western graffiti. Jeux d’images et programmation du spectateur dans La Chevauchée fantastique de John Ford, Paris, Clancier-Guénaud, 1983, p.34-35.

- 3. André Bazin, préface à J.-L. Rieupeyrout, Le Western ou le cinéma américain par excellence, Paris, Le Cerf, coll. «7e art», 1953. Voir aussi, de ce dernier, La Grande Aventure du western (1894-1964), Paris, Le Cerf, coll. «7e art», 1964.

- 4. W. Will, Six-Guns and Society: A Structural Study of the Western, Berkeley, University of California Press, 1977.

- 5. Comment, par exemple, ne pas voir de continuité entre le Liberty Valance de John Ford (1962) et le personnage de Simon Peter Gruber dans Die Hard with a Vengeance (1995).

- 6. Jean-Michel Frodon, La Projection nationale. Cinéma et nation, Paris, Odile Jacob, 1998, p.118. Cf. aussi .E. O’Connor & M.A. Jackson (éd.), American history/ American Film, Interpreting the Hollywood image, New York , Frederick Ungar Book, 1988. B.J. Schulman, The Seventies: the Great Shift in American Culture, Society and Politics, New York, Da Capo Press, 2002. M. Wheeler, Hollywood. Politics and Society, Londres, Bfi, 2006. Voir aussi D. Kellner & M. Ryan, Camera Politica. The Politics and Ideology of Hollywood Film, Bloomington, University of Indiana Press, 1988.

- 7. Voir Jean-Louis Leutrat, Le Western. Archéologie d’un genre, Lyon, Pul, 1987.

- 8. D. Brode, The Films of the Eighties, Secaucus, Carol Publishing, 1990. W. Grunzweig (éd.), Constructing the Eighties: Versions of an American Decade , Tubingen, G. Narr, 1992. W. J. Palmer, Films of the Eighties: A Social History, Carbondale, Southern Illinois , 1993.

- 9. «[The] American dream of a better life, richer and happier life for all our citizens of every rank which is the greatest contribution we have as yet made that to the thought and welfare of the world». J.T. Adams, The Epic of America, Londres, Routledge, 1932, p.Viii.

- 10. Cf. Anne-Marie Bidaud, Hollywood et le rêve américain, Paris, Masson, 1994.

- 11. P. Ory, L’Histoire culturelle, Paris, Puf, 2004, p.10.

- 12. J.-M. Vernier, «Cinéma et Amérique: une image effritée» in Quaderni. La Revue de la communication, Images de l’Amérique du Nord vue par elle-même et par les autres, Paris, éditions de la Maison des sciences de l’Homme, printemps 2003, p.197.

- 13. Voir Emmanuel Ethis, Sociologie du cinéma et de ses publics, Paris, Armand Colin, 2005, p.67.

- 14. Je rappelle pour mémoire que «wimp» était le surnom des jeunes étudiantes de Cambridge.

- 15. S. Jeffords, Hard bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era, New Brunswick, Rutgers Up, 1994, p.24.

- 16. Ibid., p.24-25.