«Back to the Future» ou le régime historique du reaganisme (1)

«Abandon all hope ye who enter here» (Ellis, 1991: 3) déchiffre Patrick Bateman, héros-narrateur d’American Psycho, à partir d’un graffiti barbouillé sur la façade d’un immeuble new-yorkais. Nous sommes au seuil de son entrée dans la décennie que couvre le roman de Bret Easton Ellis, les années 1980. Cette inscription liminaire est surmontée d’une date qui sert de titre au premier chapitre: «April Fools» (premier avril) – fête traditionnelle, de part et d’autre de l’Atlantique, des canulars, des bouffons et des fous, dont l’une des origines supposées pourrait être une perturbante réforme calendaire du xve siècle qui avait ramené le début de l’année au premier janvier plutôt qu’au début du printemps[i]. La scène est sous-titrée par une précision: elle se déroule «like in a movie». Ainsi s’ouvre la chronique cinématographiée d’une nouvelle génération, celle des yuppies et des golden boys, orphelins d’un Virgile pour les accompagner dans la descente aux enfers. Et pour cause, l’Amérique et son cinéma, dit-on, n’ont pas d’histoire, pas de tradition, au sens européens des termes, pas de boussole temporelle donc[ii]. «THIS IS NOT AN EXIT» (Ellis, 1991: 384), sans issue, finit donc par lire Bateman, à l’autre bout du roman, sur le panneau signalétique d’une porte intérieure du restaurant Harry’s, condamnée par un rideau de velours rouge.

«Regain all hope ye who enter here», imagine-t-on, à l’inverse, voir Marty McFly, héros de Robert Zemeckis, lire sur la pancarte de Hill Valley, en guise de devise de la ville[iii]. Le personnage de Back to the Future (1985) vient de passer à 88 miles par heure les barrières du temps. Une fois le jour levé, il découvre sa petite chronopolis de 1985, métamorphosée en son double fantasmagorique de 1955. La scène déploie tous les marqueurs culturels et médiatiques de l’époque: les voitures, les vêtements, les coiffures, les commerces, les publicités, etc. Et puisque que nous sommes cette fois déjà dans un film, l’ambiance qui nimbe la séquence est celle d’un rêve, ainsi que le clame la chanson mielleuse Mister Sandman (The Four Aces, 1954): «Bring me a dream»[iv]. Mais le seuil qui marque véritablement l’entrée de Marty dans cette version enchantée de sa ville, celui qui lui fait soudain saisir le rebours du temps dans lequel il se trouve, c’est la vision d’une affiche de cinéma où figure le nom de Ronald Reagan[v]: acteur hollywoodien à l’époque, quand l’adolescent l’a connu seulement comme président.

Pour marquer la scansion temporelle, deux fois la séquence a recours à une contre-plongée qui rompt l’horizontalité de sa spatialisation. La seconde, plus évidente, intervient lorsque l’horloge de l’hôtel de ville, défectueuse en 1985, sonne en 1955. Désorienté au plan précédent, dans un plan large et en plongée, Marty se retourne et lève la tête vers l’horloge, tandis que l’image bascule vers le haut pour suivre son geste. La première contre-plongée, plus furtive elle, en montage cut, champ contre-champ et vue subjective, s’immisce après que Marty se soit retourné vers l’affiche du film décrite plus tôt. Il lève la tête vers la marquise du cinéma et le frontispice de ce temple moderne lui donne la confirmation du temps dans lequel il se trouve: le nom surplombant de Ronald Reagan, inscrit en lettres capitales.

Véritable Chronos, dieu primordial de l’espace-temps et de la Destinée, Reagan agit alors comme la boussole temporelle d’une Amérique qui a enfin retrouvé son histoire, sa tradition, plus encore son âge d’or, auprès desquels elle peut désormais mesurer son présent et puiser des forces régénératrices pour son avenir: go back… to go forward. Dans le film, le télescopage temporel part ainsi de l’actualité des Eighties, embarque dans une DeLorean, hybridée par une machine à voyager dans le temps de science-fiction qui anticipe déjà le futur du second opus, pour atterrir dans le bon vieux temps béni des Fifties, où, premier élément notable, passaient des westerns classiques, mythifiant la fondation moderne des États-Unis dans le Far West qu’abordera le troisième épisode de la trilogie. Morphée-Reagan conjure alors la lacune mythique de l’Amérique formulée par l’Europe. Placé sous l’égide d’un tel nom et d’une telle figure, Back to the Future est sans doute le film le plus reaganien qui soit.

Peut-on, à première vue, trouver figures plus opposées que le sémillant teen movie Back to the Future et le désespérant roman d’apprentissage American Psycho? Il s’agit en réalité des deux faces d’un même Janus, dieu des commencements et des fins, des passages et des seuils, dont, on le sait, un visage est tourné vers le passé, l’autre vers le futur. Ne connaît-on pas, en effet, le sort des voyages temporels et de leur mise en intrigue, en particulier au cinéma? Ne sont-ils pas, eux-aussi, sans issue? À quoi donc rime le joyeux apprentissage de Back to the Future? Y est-il vraiment question d’apprendre et de progresser? Enfin, comment, par l’analyse, tenter d’en déduire l’âge historique complexe auquel le cinéma reaganien appartient? Pour répondre à ces questions, il faut questionner le régime d’historicité du cinéma reaganien, afin de voir ce qu’il voile et dévoile d’un certain âge du monde.

Simulacres et simulation

En Occident, Aristote a fixé la structure de la rationalité fictionnelle, commune aux histoires et à l’Histoire. Tout récit nomme des sujets et des situations, leur attribue des affections, des évènements et les ordonne dans une série où se distribuent, selon diverses combinaisons, quatre états: fortune et infortune, ignorance et savoir. Ainsi peut s’instaurer, rappelle Jacques Rancière, une «certaine justice du temps» (Rancière, 2018: 15). Justice de la tragédie où la conscience acquise fatalement trop tard est l’aboutissement d’infortunes toujours plus cruelles. Justice du Bildung roman où les désillusions se succèdent pour aboutir à un progrès moral du héros, parfois amer, mais gagné au gré d’un cheminement vers l’âge mûr. Justice du film hollywoodien où les épreuves surmontées et le savoir acquis mèneront le plus souvent vers un happy end. Justice de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique où les hommes, créés égaux, disposent de droits inaliénables parmi lesquels figurent, selon la célèbre formule, «Life, Liberty and the pursuit of Happiness». Justice de l’histoire marxiste aussi où la prise de conscience des conditions d’exploitation par les prolétaires et l’évolution émaillée de contradictions du capitalisme guideront vers la Révolution et la société sans classes.

À l’inverse de ces récits archétypiques guidés par une issue, un telos, l’apprentissage de Bateman est fondamentalement raté et vicié. Son parcours, sans cesse désenchanté, n’est jamais tout à fait démystifié. Toutes les épreuves qu’il traverse se passent et se répètent comme dans un film, sans conséquences, ni affectives ni effectives. Plus qu’appartenir aux années 1980, cette situation dramaturgique semble caractéristique des héros du cinéma américain des années 1970, ainsi que le relève Gilles Deleuze:

On dirait des évènements blancs qui n’arrivent pas à concerner vraiment celui qui les provoque ou les subit, même quand ils le frappent dans sa chair: des évènements dont le porteur [est] un homme intérieurement mort.[vi]

Plutôt que de Marty McFly, Bateman serait-il donc le camarade des personnages de Martin Scorsese: Travis Bickle dans Taxi Driver (1976) ou, plus encore, Rupert Pupkin dans King of Comedy (1983)? Deux différences suggèrent la singularité des années Reagan. Bateman appartenant déjà aux classes supérieures, il n’a pas véritablement de telos social à poursuivre, si dérisoire soit-il, même s’il souhaite, lui aussi, ses «15 minutes of fame». En dépit de tous ces efforts de subversion et de serial killing, Bateman n’accède jamais à une célébrité médiatique qui le hausserait au-dessus du boy next door. Il ne peut donc même pas endosser la morale, énoncée par Pupkin à la fin de King of Comedy: «better to be king for a night than a schmuck for a lifetime». Les infortunes par lesquelles en passe Bateman ne s’inscrivent jamais, ni dans son corps, ni dans son esprit, ni dans son statut social, ni dans le regard d’autrui. Ainsi, sa situation et ses affections à la fin du roman ne diffèrent-elles pas de celles du début.

«This is my reality», résume Bateman, alors qu’il regarde distraitement l’émission Wheel of Fortune[vii] à la télévision: «Everything outside of this is like some movie I once saw» (Ellis, 1991: 332.). Deleuze proposait un diagnostic similaire du désœuvrement moderne (ou déjà postmoderne?):

Le fait moderne, c’est que nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même pas aux évènements qui nous arrivent, l’amour, la mort, comme s’ils ne nous concernaient pas qu’à moitié. Ce n’est pas nous qui faisons du cinéma, c’est le monde qui nous apparaît comme un mauvais film.[viii]

La formule «like in a movie» ponctue ainsi tout le roman d’Ellis, rythmé par les locations de cassettes VHS. Si le monde lui apparaît comme un film, c’est que Bateman est enfant d’un temps où le cinéma n’est plus seulement une expérience publique et politique de masse. Il infiltre et sature jusqu’aux espaces privés et aux consciences individuelles, où le foyer et l’intime deviennent un peu plus les lieux communs d’une nouvelle économie marchande. Les premiers magnétoscopes grand public et leurs cassettes VHS sont commercialisés au Japon en 1976, aux États-Unis et au Royaume-Uni l’année suivante, en France en 1978. Ils inaugurent un nouveau stade de la reproductibilité technique, conceptualisée par Walter Benjamin, où l’ubiquité des œuvres reproduites est doublée, dans le cas des images de cinéma et de télévision, par la capacité consumériste de les revisionner.

Au-delà de l’enregistrement des programmes télévisés diffusés en direct, la VHS permet le visionnage et revisionnage de films, autrefois réservés aux salles de cinéma, dans l’espace domestique, mais aussi la démocratisation, après le ciné-club, d’un nouveau lieu de cinéphilie et de marchandisation: le vidéo-club. Bateman y a loué, dit-il, trente-sept fois Body Double (Brian de Palma, 1984), sûrement parce que le film conjugue son goût pour la pornographie et le cinéma gore de série Z, mais aussi parce qu’il thématise un axe structurant du roman, du cinéma depalmien, et peut-être de la période: celui de la doublure, de l’indistinction du vrai et du faux dans le simulacre. «On n’y croit et on n’y croit pas», à quoi Jean Baudrillard ajoutait:

À la tautologie du système, il est répondu par l’ambivalence, à la dissuasion il est répondu par désaffection, ou par une croyance toujours énigmatique. Le mythe existe, mais il faut se garder de croire que les gens y croient: c’est là le piège de la pensée critique, qui ne peut s’exercer que sur un présupposé de naïveté et de stupidité des masses.[ix]

Simulacre du présent auquel on ne croit plus dans American Psycho, contre simulacre d’un montage temporel du passé, corrigé par le présent, auquel nous est redonné le désir de croire dans Back to the Future.

«There are too many fucking movies to choose from» (Ellis, 1991: 108) résume Bateman dans un mouvement d’humeur. Et pourtant, les innombrables médiatisations par lesquelles en passe le personnage, cinématographiques, musicales, télévisuelles, journalistiques, publicitaires, marchandes et sociales, toutes ou presque psychotiques à un certain degré, lui font frôler une vérité de son temps. Durant un bref instant, Bateman identifie les Parques qui officient à sa destinée. Il aperçoit à la télévision deux visages, par ailleurs étrangement absents d’un roman qui relate la décade, celui de deux personnages qui se passent le pouvoir à la fin des années 1980, deux présidents que le récit nomme: l’ancien, Reagan, et le nouveau, Bush.

Une discussion s’engage alors avec les fréquentations de Bateman. Il s’agit de démêler la vérité des mensonges que professent de telles divinités: «How can he [Reagan] pull that shit?» demande Timothy Price, un autre yuppie. «What shit[x]?» lui rétorque Bateman, et Price de réagir en différé, après quelques banalités sans rapport: «I don’t believe it. He [Reagan] looks so… normal. He seems so… out of it. So… undangerous.» Un troisième, McDermott, d’ajouter: «He is totally harmless you geek. Was totally harmless. Just like you are totally harmless. But he did do all that shit […]». Avant que Price ne reprenne: «He presents himself as a harmless old codger. But inside…» Les mots lui manquent pour qualifier l’intériorité de Reagan. Bateman termine pour lui, avec le nihilisme lapidaire qui le caractérise: «[But inside…] doesn’t matter» (Ellis, 1991: 382)[xi]. L’enfer du temps reaganien est sans espoir, il n’a pas d’issue car il est sans dedans, sans fond et sans profondeur.

Cannibalisation et socialisation

Partant d’American Psycho, voyons le synopsis de l’époque, légué en guise de canevas aux historiens futurs. La matière première de l’intrigue historique qui se noue dans les années 1980 est à trouver dans une conjugaison inédite du politique, de l’économique, de l’historique et du cinématographique, qui passe par la figure de Reagan. La formule clichée qui vient automatiquement à l’esprit pour pitcher la légende glorieuse de cette période et sa part d’ombre est sûrement la suivante: «triomphe du néo-libéralisme sauvage», c’est-à-dire le triomphe des logiques féroces de prédation qui cherchent systématiquement le plus grand profit. Dès 1977, Deleuze démasquait, avant que le film des Eighties n’ait même commencé, et l’habit et le moine de l’époque à venir:

Toute cette réaction n’empêche pas un profond modernisme, une analyse très adaptée du paysage et du marché. Du coup, je crois que certains d’entre nous peuvent même éprouver une curiosité bienveillante pour cette opération, d’un point de vue purement naturaliste ou entomologique. Moi, c’est différent, parce que mon point de vue est tératologique: c’est de l’horreur.[xii]

Mais plutôt que d’accréditer trop vite cette tératologie critique, formulée par les témoins de l’histoire en train de se faire, mieux vaut commencer par se délester de l’aura horrifique d’un tel mantra, en entendant la formule dans un sens plus littéral. Celui-ci nous permet alors, à la fois de maintenir la dimension traumatique du basculement historique, tout en nous engageant vers une compréhension plus dépassionnée et moins biaisée par le jugement. Le problème du consensus critique à l’égard des années Reagan tient en effet à sa propre mise en récit de l’Histoire. Il postule un renversement et une rupture manichéenne, entre les années 1980 (conformistes, mainstream) et les années 1970 (rebelles, contre-culturelles), à tel point que le passage entre les deux périodes finit par relever du tour de magie, de l’énigme, de l’inquestionnable, du trauma, voire même du tabou.

Si la sauvagerie, la barbarie, cruelle et inhumaine du capital sont devenues proverbiales, elles ne disent pas le nom que ces adjectifs qualifient couramment dans le dictionnaire: l’anthropophagie, laquelle, justement, suscite hantise, haine et tabou. Dans la traduction française d’American Psycho, le mot est murmuré à Patrick Bateman: «Tu es un anthropophage». Mais la révélation ne se fixe pas. Bateman se demande aussitôt s’il n’a pas plutôt entendu dire: «Superbe ton bronzage» (Ellis, 1993: 305), comme si les deux remarques pouvaient avoir la même valeur[xiii]. Si le stigmate de monstruosité se confond littéralement avec la cosmétique des Eighties, si leur banale sauvagerie hante et suscite, jusqu’à aujourd’hui, la haine de la pensée critique qui a tôt fait la chronique de la période, annales à partir desquelles les historiens postérieurs ont à broder[xiv], nous faisons l’hypothèse que les années 1980 seraient secrètement des années cannibales[xv]. D’un cannibalisme particulier puisque, ce que le calembour d’American Pyscho révèle est une potentielle équivalence, contre-nature, qu’il s’agit d’analyser, entre loi du marché (capitaliste), loi du genre (horrifique) et loi de la jungle (cannibale)[xvi].

À la notion littérale de cannibalisme – dont l’aura risque de brouiller l’analyse –, il faut tout de suite ajouter le terme plus pragmatique de cannibalisation. Au sens figuré que lui accorde le marketing, «cannibalisation» désigne le fait d’accaparer le marché d’un produit déjà commercialisé, puis, de lui substituer un nouveau produit, semblable, et de maximiser, par réplication, packaging et promotion publicitaire, un détournement de bénéfices dont l’original n’a, le plus souvent, jamais profité. La cannibalisation est un type particulier de marchandisation. Partant du sens capitalistique, il faut progressivement accorder à ce terme sa valeur temporelle, saisir les régimes idéologique et d’historicité qu’il implique.

La dégoulinure du graffiti qui ouvre le livre de Bret Easton Ellis et la couleur rouge du rideau et des lettres du panneau signalétique qui ferment le roman, sont autant d’indices de la piste sanglante du cannibalisme. American Psycho n’est pas, comme on a pu le croire, le simple récit d’une déviation individuelle. Il s’agit de la chronique d’une classe férocement individualiste et le dépouillement d’un système tout entier. Le roman dissèque, en effet, la jonction entre un nouvel esprit du capitalisme et une nouvelle forme de cannibalisation, plus littérale encore que les précédentes. Car avant d’être une façon de manger de la chair humaine, le cannibalisme est une façon de penser les relations sociales, nous rappelle le spécialiste Mondher Kilani[xvii]. La socialisation de Patrick Bateman met ainsi au jour les divisions de genre, de race et la hiérarchisation sociale imposées par les classes dominantes des années 1980.

Cette socialisation s’organise dans le roman comme chaîne de marchandises et chaîne alimentaire darwiniste à trois branches. Le premier groupe est composé d’exclus en tous genres, sans valeur et situés en dehors de l’humanité: animaux domestiques, chiens pauvres et riches, chats de gouttière, enfants, SDF, homosexuels, «nègres» et autres minorités ethniques. Le deuxième groupe est considéré comme moitié animal, moitié objet. Ce sont les femmes, a minima «baisables», puis humiliables, torturables à souhait, assassinables et enfin mangeables. Elles sont rangées en ordre croissant de valeur: les escort-girls, archétype de la femme-marchandise, puis les étudiantes, les filles et ex-conquêtes qui composent le groupe que fréquente Bateman, et, tout en haut, les mannequins (il en épargne d’ailleurs une pour cette raison). Elles ont toutes pour caractéristique d’être «interchangeables, de toutes façons».

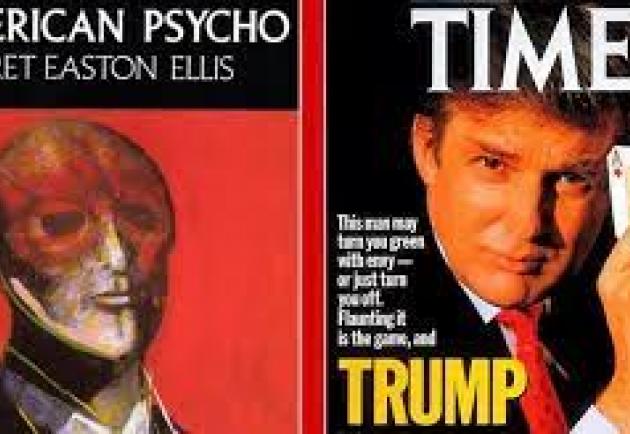

Enfin, le dernier groupe social est humain (ou reconnu tel), il est mâle et hautement concurrentiel. Ce groupe est divisé en deux sous-catégories. La première, le plateau, correspond aux mâles WASP comme Bateman, ses collègues trader et ses anciens camarades d’université huppée, tous riches, beaux, musclés, invariablement en costume cravate avec les cheveux gominés tirés en arrière et, finalement, eux-aussi interchangeables[xviii]. La seconde sous-catégorie masculine est composée du sommet des personnalités, des people dirait-on aujourd’hui, ceux qui, comme le veut l’adage américain, sont devenus quelqu’un, reconnus par tous, dont le nom accroche au corps (et surtout à l’image), parmi lesquels les suivants sont cités dans American Psycho: Patrick Swayze, Michael J. Fox (interprète de Marty McFly), Tom Cruise qui habite le même immeuble que Bateman, Silvester Stallone croisé au restaurant très select le Dorsia, Donald Trump idole des golden boys, lui-même marié alors à une mannequin, Ivanna Trump. Dans la logique du système, le cannibalisme de Bateman est donc un exo-cannibalisme: il s’attaque uniquement à des groupes extérieurs à celui du cannibale.

Bibliographie

BAUDRILLARD, Jean, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981.

BLOCH, Marc, Apologie pour l’histoire [1942], in L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2006.

CHAMAYOU, Grégoire, La Société ingouvernable: une généalogie du libéralisme autoritaire, Paris, La Fabrique, 2018.

CHRISTOPHER, Tommy, «Just how racist is Back to the Future?», The Daily Banter [site internet], Feb. 17, 2016.

CUSSET, François, La Décennie. Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2008.

DARDOT, Pierre, et LAVAL, Christian, Ce Cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néo-libéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, 2016.

DELEUZE, Gilles, «À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus général» [1977]; avec GUATTARI, Félix, «Mai 68 n’a pas eu lieu» [1983], tous deux repris in Deux Régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, Paris, Minuit, 2003.

DELEUZE, Gilles, Cinéma 1. L’Image-mouvement, Paris, Minuit, 1983

DELEUZE, Gilles, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, 1985.

DWYER, Michael D., Back to the Fifties: Noslagia, Hollywood Film, and Popular Music of the Seventies and Eighties, Oxford University Press, 2015.

ELLIS, Bret Easton, American Psycho [1991], London, Picador/Macmillan, 2011; ELLIS, Bret Easton, American Psycho [1991], trad. Alain Defossé, Paris, Seuil, 1993.

FARACI, Devin, «Black to the Future. How Back to the Future III blew the chance to fix the trilogy's race problems», Birth Movie Death [site internet], Aug. 28, 2013.

HALIMI, Serge, Le Grand Bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Paris, Fayard, 2004.

HARVEY, David, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005.

JAMESON, Fredric, Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke, Duke University Press, 1991.

MONDHER Kilani, «Le cannibalisme, une catégorie bonne à penser» in L’Esprit du temps, «Etudes sur la mort», n° 129, 2006/1, p. 33-46.

PINÇONNAT, Crystel, «La cuisine, un lieu et ses pratiques. De la tradition à la transgression», Revue de littérature comparée, 2010/3 (n° 335), p. 305-318.

RANCIÈRE, Jacques, Les Mots de l’histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Seuil, 1992.

RANCIÈRE, Jacques, Les Temps Modernes. Art, temps, politique, Paris, La Fabrique, 2018.

RODLEY, Chris, David Lynch. Entretiens avec Chris Rodley, trad. Serge Grünberg & Charlotte Garson, Paris, éd. Cahiers du cinéma, 2004.

THORET, Jean-Baptiste, Le Cinéma américain des années 70, Paris, éd. Cahiers du cinéma, 2006.

WATCHEL, Nathan, Dieux et vampires, Paris, Seuil, 1992.

- [i]Faut-il déjà y voir un signe de l’artificialité des temps et des hommes qui les commandent dont il sera question ici?

- [ii]L’Amérique (et son cinéma) sans histoire et tradition est un lieu commun en France, encore fréquemment employé. À titre de cas d’espèce appliqué au cinéma, on peut le retrouver dans le premier ouvrage de Gilles Deleuze consacré au cinéma: «En fait, ce qui a fait l’avantage du cinéma américain, être né sans tradition préalable qui l’étouffât, se retourne maintenant contre lui.» (Deleuze, 1983: 284, nous soulignons). Maintenant: c’est-à-dire les années 1950-1960 dans le «récit» deleuzien, à moins qu’il ne s’agisse (aussi) des années 1980, époque de rédaction de son ouvrage. Voir d’autres exemples, plus ou moins heureux, de ce topos chez Jean Baudrillard, Amérique (1986) ou Jean-Michel Frodon, La Projection nationale (1998).

- [iii]Moins inspirée, sans être très éloignée, la véritable devise de Hill Valley apparaît dans le film sur une pancarte de bienvenue: «A Nice Place to Live».

- [iv]Différentes versions de la chanson figuraient déjà dans d’autres films de la période: Halloween II (Rick Rosenthal, 1981), Grease 2 (Patricia Birch, 1982), puis l’année après Back to the Future dans Stand By Me (Rob Reiner, 1986), pour s’en tenir aux années 1980. Elle sera réutilisée dans de nombreux films américains par la suite, souvent comme marqueur temporel des Fifties. Elle est également présente à ce titre dans le jeu vidéo Mafia II (2010) dont l’action se déroule entre 1945 et 1955.

- [v]Il s’agit du film Cattle Queen of Montana (Allan Dwan, 1954).

- [vi]G. Deleuze, 1983, 279-280.

- [vii]Wheel of Fortune est une émission télévisée américaine débutée en 1975 sur NBC, reprise d’un show de CBS datant de 1952, et introduite en France en 1987, sur TF1, sous le titre traduit La Roue de la Fortune, après la privatisation de la chaîne l’année précédente. L’émission fut remise à l’antenne entre 2006 et 2012. Le titre joue, bien entendu, sur le double sens du terme de fortune, de destin favorable ou défavorable et de richesse économique.

- [viii]G. Deleuze, 1985, 223.

- [ix]J. Baudrillard, 1981, 122.

- [x]Il s’agit vraisemblablement de l’Iran Gate, mais les formules vagues et génériques du dialogue laissent à penser qu’il peut aussi bien s’agir de toute la période dépeinte par l’ouvrage. «To pull shit», en argot américain, peut se traduire littéralement par «foutre la merde» (et cette substance n’est pas sans rapport avec un certain kitsch de l’époque, évoqué par Milan Kundera, en 1984, dans L’Insoutenable légèreté de l’être), aussi bien qu’il peut s’entendre au sens figuré de mentir, comme un enfant invente un canular, mentir comme s’il n’y avait pas de lendemain, mentir sans se préoccuper du temps et de ses conséquences.

- [xi]Les mots ou parties de mots dont la graphie se distingue dans les citations ci-dessus, pour restituer l’accentuation des dialogues, figurent déjà en italique dans le texte original.

- [xii]G. Deleuze, 2003, 230.

- [xiii]Dans la version originale, le frère de Bateman lui murmure (du moins c’est ce qu’il croit entendre): «Damien. You’re a Damien», avant de corriger lorsque Patrick lui demande de répéter: «Nice tan. I said nice tan» (Ellis, 1991: 220). «To be a Damien», en argot américain, renvoie, semble-t-il, à une personne introvertie, maladroite sur le plan social, qui paraît jouer un rôle, parfois mal interprété par les autres, alors qu’il est en réalité intelligent et compréhensif. Voir la définition proposée par le site internet Urban Dictionary: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Damien (consulté le 1er avril 2021). Bateman fait l’objet de remarques similaires, sous différentes formes (notamment «boy next door»), dans divers passages du roman. Mais plutôt que cette expression idiomatique et argotique impossible à traduire, le traducteur Alain Defossé est parti du terme «tan», «bronzage», pour trouver une rime en français qui l’a mené au terme «anthropophage». La part créatrice de la traduction révèle ici un axe souterrain de l’œuvre originale.

- [xiv]On peut citer, parmi un riche littérature, en France: les ouvrages de chronique historique comme celui de Serge Halimi, Le Grand Bond en arrière (2004) ou celui de François Cusset, La Décennie: le grand cauchemar des années 1980 (2006), jusqu’au récent ouvrage, plus analytique, de Pierre Dardot et Christian Laval, qui reprend la figure marxienne du mauvais rêve, Ce cauchemar qui n’en finit pas: comment le néolibéralisme défait la démocratie (2016); aux États-Unis: les deux ouvrages incontournables sont celui de Fredric Jameson, Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism (1991) et celui de David Harvey Brief History of Neo-liberalism (2005).

- [xv]Au cinéma, justement, les cannibales peuplent un genre éphémère qui fait la jonction entre les Seventies et les Eighties: de Last Cannibal (Ruggero Deodato, 1977) à Cannibal Ferox (Umberto Lenzi, 1981), ou, pour une périodisation plus large, d’Il Paese del sesso selvaggio (Umberto Lenzi, 1972) à Natura Contro (Antonio Climati, 1988), avec au milieu, le film le plus abouti du genre, Cannibal Holocaust (Ruggero Deodato, 1980).

- [xvi]Le terme «cannibale», lui-même, naît d’une américanisation des esprits, à l’occasion de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Il s’inscrit dans l’imaginaire européen des territoires outre-Atlantique et dans une rhétorique colonisatrice d’auto-légitimation, aux débuts de la première mondialisation capitaliste. Mais pour certains «Indiens», comme les Jivaros, ce furent plutôt les Blancs qui étaient suspectés de cannibalisme. Les natifs métaphorisaient ainsi les rapports inégalitaires entre colons et Indiens, et ils expliquaient les comportements, autrement incompréhensibles pour eux, de prédation – économique, politique, territoriale – des Blancs. Nathan Watchel fait état d’une croyance plus récente parmi certaines tribus indigènes du Pérou, selon laquelle la graisse humaine serait «exportée vers les États-Unis [et servirait] de lubrifiant aux machines industrielles, aux voitures, aux avions, voire aux ordinateurs, procurant d’énormes profits aux trafiquants» (Watchel, 1992: 107).

- [xvii]M. Kilani, 2006. Pour une analyse croisée du roman d’Ellis avec l’anthropologie de Lévi-Strauss, autour du topos de la cuisine, voir C. Pinçonnat, 2010, 314-316. Le parallèle dressée par l’auteure est inspirant mais quelque peu sommaire puisqu’elle part du postulat suivant: «Loin d’obéir à un système aussi articulé que celui des mythes analysés par l’ethnologue, on constate cependant […]». Pour notre part, nous pensons, au contraire, montrer combien le «système» d’Ellis, comme toute heuristique littéraire confrontée celle de la science, n’est pas si désarticulé qu’on le pense.

- [xviii]Leur ressemblance de sosies fait l’objet d’un running gag de fausses reconnaissances, une dialectique ratée du Même et de l’Autre qui pourrait bien être, avec sa profonde misogynie, l’une des motivations souterraines de Bateman à pratiquer le cannibalisme: pour se singulariser et remettre la dialectique à l’endroit.